2025/4/8

第61回下水道研究発表会で最優秀賞を受賞

「スマートフォン顕微鏡を用いた活性汚泥の生物相観察」を発表

水ing株式会社(社長︓安田真規、本社︓東京都港区)は、第61回下水道研究発表会において、当社の社員が「スマートフォン顕微鏡を用いた活性汚泥の生物相観察」という題目で日本語ポスター発表を行い、最優秀賞を受賞したことをお知らせします。

研究の背景と目的

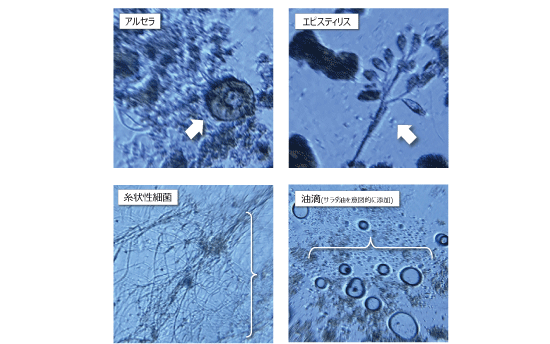

本研究は、水処理施設における活性汚泥※の生物相を迅速かつ効率的に観察する手法を開発することを目的としたものです。活性汚泥中の生物相は管理が難しく、流入水質、水温、pH、溶存酸素などの環境条件に敏感で、これらの条件が変動すると生物相も変化し、処理性能が低下する可能性があります。

また、これまで活性汚泥処理の現場では、汚泥沈降性を悪化させる微生物が異常に増殖して汚泥沈殿し難くなる問題や、油分が突然流れ込んで処理が難しくなる問題が発生していたことから、これらの問題の原因を迅速に特定し、適切に対処するための手法が求められていました。

そこで、現場での迅速な観察を可能とし、問題の早期発見と対応を実現するために、スマートフォン顕微鏡を用いた研究を進めました。この研究により、現場での観察が容易になり、トラブルの原因を迅速に特定し、適切な対策を講じることができるようになりました。

※活性汚泥

好気性の微生物群を含む浮遊性の有機汚泥。細菌類、原生動物、後生動物などの集まりからなり、下水処理場、し尿処理場、民間の排水処理施設などで広く用いられ、水中の汚れを分解し水をきれいにする役割を果たしています。

スマートフォン顕微鏡を用いた活性汚泥観察の革新

本研究は、スマートフォン顕微鏡を活用して活性汚泥の生物相を観察する新しい手法を提案し、その革新性と実用性が高く評価されました。現場での迅速な観察が可能となり、この手法は、水処理施設の効率化に大きく貢献することが期待されています。

また、現場における実用的な活用だけでなく、水処理施設の見学者受け入れ時や小学生の学習時などに、スマートフォン顕微鏡を活用して微生物の観察をするなど、次世代教育の場面においても積極的な活用を進めています。

今回の受賞に際し、当社社員は「このような栄誉ある賞をいただき、大変光栄です。スマートフォン顕微鏡を用いた観察手法が、水処理施設や教育現場で広く活用されることを願っています。今後も研究を続け、社会に貢献できるよう努めてまいります」とコメントしています。

当社グループは、今後も革新的な技術開発と研究活動を推進し、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。

< ご参考 >

関連

水ing(すいんぐ)グループについて

水ing(読み:すいんぐ)は、「生命の源である『水』を通じていつまでも社会に貢献し続ける『ing』」を経営理念に掲げ、水処理施設(浄水場、下水処理場、汚泥再生処理センター、し尿処理場、民間施設等)の設計・建設から運営、維持管理までをトータルに手掛けています(運転・維持管理の拠点は、国内約300か所)。地域の暮らしの課題に目を向け、安全安心な水環境を提供し続けるとともに、循環型社会の実現を目指しています。

お問い合わせは、広報部まで

TEL:03-4346-0612

E-mail:pr.news@swing-w.com